Beide Biobanken ermöglichen es auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau und in enger Kooperation, gemeinsam definierte Forschungsprojekte mit einer deutlich gesteigerten Probenanzahl und klar definierten klinischen Parametern zu realisieren. Des Weiteren erfolgt zentral eine gemeinsame valide und reliable Untersuchung allgemeiner Entzündungs- und Organfunktionsparameter.

Zum Hintergrund: Das Polytrauma führt bekannterweise zu schwerwiegenden immunologischen Reaktionen. Nahezu zeitgleich zur systemischen Pro-Inflammation wird eine gegensätzliche anti-inflammatorische Reaktion in Gang gesetzt, welche zu einer posttraumatischen Immunsuppression führen kann. Dadurch steigt das Risiko für lokale und systemische Infektionen sowie Organfunktionsstörungen und Multiorganversagen. Eine weitere Komplikation stellen schwerwiegende Wundheilungsstörungen dar, deren Entstehen und Fortdauern nach wie vor nur unzureichend erforscht sind, jedoch vermutlich auf eine immunologische Dysregulation bei schwerverletzten Patienten zurückzuführen ist.

In den letzten Jahren wurden verschiedene Aspekte der immunologischen Funktionsstörungen nach Polytrauma monozentrisch untersucht. Wenngleich die akute Entzündungsantwort der Wundheilung sich anhand der chirurgischen Wundflüssigkeit gut beschreiben lässt, waren die Fallzahlen jedoch regelhaft zu gering, um statistisch aussagekräftige und für die Klinik entscheidende Schlussfolgerungen zu ziehen. Multizentrische Ansätze dagegen gestalteten sich aufgrund unterschiedlicher Protokolle zur Probenasservierung und anschließender Aufarbeitung schwierig.

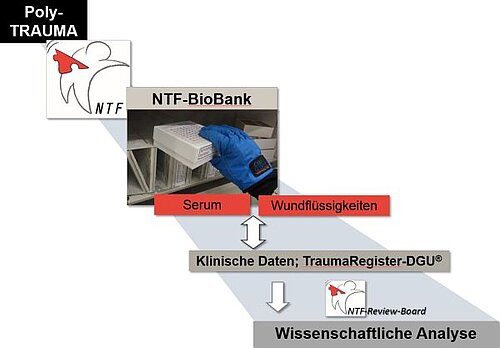

In den vergangenen zwei Jahren wurden im Rahmen mehrerer NTF-Arbeitstreffen die Rahmenbedingungen und die gemeinsamen Zielsetzungen definiert. Die Protokolle zur Probenabnahme, Kodierung und Probenlagerung sowohl für Serum, als auch für die Wundflüssigkeit wurden standardisiert. Die Proben werden während der zweijährigen, am 15. Januar 2015 gestarteten Pilotphase zunächst dezentral in den teilnehmenden Zentren gelagert. Darüber hinaus werden relevante klinische Verlaufsdaten gesammelt. Zukünftig werden diese Daten über eine Schnittstelle mit den entsprechenden DGU-Traumaregister-Daten verknüpft. Mittelfristig sind zudem eine zentrale Probenlagerung und -verwaltung sowie der weitere Logistikaufbau und die Qualitätssicherung durch die AUC – Akademie der Unfallchirurgie geplant.

Die Probenzuteilung für Forschungszwecke erfolgt durch das NTF-Review-Board nach einem transparenten Prozedere, welches in der NTF-Geschäftsordnung detailliert festgelegt wurde. Das NTF-Reviewboard setzt sich zusammen aus den 1. und 2. Sprechern/innen des NTF, einer Vertreter/in der NIS plus jeweils einem/r Vertreter/in der teilnehmenden Kliniken/Institutionen, die mindestens zehn Fälle pro zwölf Monate eingespeist haben, sowie zwei ausgewiesenen Forschern/Klinikern seitens der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Antragsberechtigt zur Probenanalyse sind Einrichtungen, die sich durchschnittlich mit mindestens zehn Fällen pro Jahr an der Serum- bzw. Wundflüssigkeitenbank beteiligt haben.

Um unnötige Mehrfachbestimmungen allgemeiner Parameter – wie z.B. IL-6 als prototypischen Inflammationsparameter – zu vermeiden, werden diese in den federführenden Zentren Frankfurt (Wundflüssigkeitenbank) und Ulm (Serumbank) nach Beendigung der Pilotphase mit bereits bewilligter finanzieller Unterstützung durch die DGU standardisiert gemessen. Dabei werden die Parameter sowie die entsprechenden Analyseverfahren a priori durch das NTF-Review-Board festgelegt. Diese Daten werden allen teilnehmenden Zentren nach definierter Antragstellung an das NTF-Review Board zugänglich sein.

Aktuell liegen positive Ethikvoten von vier universitären unfallchirurgischen Einrichtungen vor (Aachen, Frankfurt, München, Ulm), weitere Zentren haben ihre Teilnahme an der Serum- und/oder Wundflüssigkeitenbank zugesagt. Langfristig erhoffen sich die Initiatoren durch diese Biobank für das klinische Traumamanagement des Patienten entscheidende Erkenntnisse sowie international sichtbare und konkurrenzfähige Forschungsansätze.

Autoren: Markus Huber-Lang, Dirk Henrich